"La historia agraria de Guatemala y El Salvador está llena de

millares de pequeños actos de rapiña legal, apoyada en la fuerza, que persiguió

especialmente a los indígenas..."

Edelberto Torres Rivas.

Leyendo las

historias y escuchando la palabra de Gilberto, Chimin, Mariana y Emiliano

(amigos e informantes), pareciera que luego de las luchas de independencia los

Estados latinoamericanas digitaron su futuro en el último cuarto del siglo XIX.

Bajo la influencia del positivismo y el liberalismo económico, los gobiernos

levantaron sus tijeras legales para acabar con todo lo que no fuera productivo,

limpio, ordenado, lógico y blanco. En el caso de El salvador la gran clave es la "Ley de Extinción de

Comunidades", emitida el 15 de febrero de 1881 y la posterior Ley de

Extinción de Ejidos de 1882.

|

"la indivisión de los terrenos poseídos por comunidades, impide

el desarrollo de la agricultura, entorpece la circulación de la riqueza y

debilita los lazos de la familia y la independencia del individuo...Que tal

estado de cosas debe cesar cuanto antes, como contrarios a los principios económicos,

políticos y sociales que la República ha aceptado…".

Fragmento de la Ley de Extinción de Comunidades.

|

Hasta entonces las comunidades indígenas-

campesinas del occidente del país conservaban aún (pese a la desposesión de la

conquista) la tenencia de tierras comunitarias que empleaban para cultivar sus

propios alimentos ancestrales (especialmente maíz, pero también chile, tomate, cacao, calabazas, frijoles, ágabe, entre otros).

La entonces

clase dominante: los hacendados del café, demandaban con fines “productivos”

mano de obra barata y más tierras para el monocultivo. La propiedad privada-individual de la tierra

trajo el consecuente desalojo indígena y la progresiva pérdida del vínculo con

la tierra y con la comunidad. Debieron convertirse en Jornaleros de los

cafetales llegando a trabajar 10 horas diarias a cambio de 25 centavos de Colón

(12 centavos de dólar estadunidense).

Asimismo se

emitieron decretos contra la vagancia, mediante los cuales los terratenientes cafetaleros

se convirtieron en esclavizadores de cualquier campesino o indígena que los

cuerpos de seguridad atraparan por "vagancia".

Esta

situación de creciente desigualdad social se prolongó, pese a varias rebeliones

campesinas esporádicas, hasta la crisis cafetalera de 1929. En este año, luego

del crack de la bolsa de los Estados Unidos la demanda de café se ve detenida y

los precios caen hasta en un 46%. Se reducen los salarios mínimos de modo que para

finales de 1930, la paga en las

haciendas consistía en dos tortillas y dos cucharadas de frijoles salcochados al inicio y al final de la jornada. El peso de la crisis se

descarga en los pobres despojados por lo que el hambre y el descontento se

generalizan.

En este estado de

cosas se lleva adelante el levantamiento

campesino de 1932: una mezcla de insurrección y protesta contra la

propiedad privada de la tierra que acabó convirtiéndose en el etnocidio más grande de la historia

salvadoreña, desde la independencia a esta parte. Por contigüidad histórica o

por coordinación, fue directamente asociado al alzamiento del Partido Comunista

liderado por Farabundo Martí que acusaba fraude en las elecciones legislativas

del 2 de enero de 1932. De modo que la violencia desatada por el gobierno de Hernández

Martínez fue doblemente cruenta: por indígenas y por comunistas.

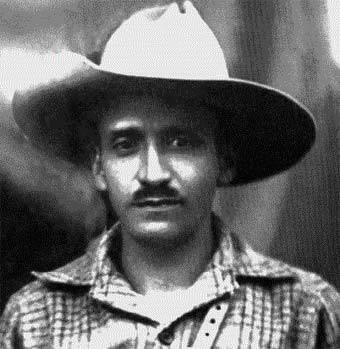

Farabundo Martí,

fusilado en 1932 por el gobierno de Hernández Martínez

El 22 de enero de 1932 los campesinos-

indígenas armados con machetes tomaron el control de algunas poblaciones del

occidente del país (Juayúa, Nahuizalco, Izalco y Tacuba). Por otro lado, cuarteles como los de Ahuachapán, Santa Tecla y Sonsonate resistieron el ataque y se mantuvieron al servicio del gobierno

nacional. Los rebeldes campesinos asesinaron a veinte civiles y treinta

militares. Pedían los títulos de propiedad de la tierra y sus principales

víctimas fueron los terratenientes y los representantes de la autoridad

pública.

El gobierno no

tardó en reaccionar, recuperando el control de Tucuba (el último reducto

rebelde) en 3 días, por medio de un despliegue militar con el objetivo de

someter a todos los rebeldes.

El general José

Tomás Calderón gozó de armamento y efectivos en abundancia:

|

El empleo

del armamento superior fue el elemento decisivo en la confrontación y los

relatos hablan de "oleadas de indígenas, barridos por las

ametralladoras". En seguida vino una severísima represión, ejecutada

tanto por unidades del ejército, la policía y la Guardia Nacional, como por

voluntarios organizados en "guardias cívicas".

Historia

de El Salvador, Tomo II, pág. 133, Convenio Cultural México-El Salvador,

Ministerio de Educación, 1994

|

Indígenas

fusilados, 1932

Los cadáveres apilados en la calle fueron un cuadro común en aquellos días, pero no han quedado registros de los fallecidos. Varios historiadores coinciden en que fueron alrededor de veinticinco mil personas fallecidas.

Después de la

rebelión, fue ahorcado el líder campesino Francisco Sánchez, mientras que su

homólogo, Feliciano Ama, fue linchado y colgado en presencia de los niños de

una escuela.

Feliciano Ama Francisco Sanchez

En los alrededores

de Izalco, a todos los que se les encontraba portando machete, a todos aquellos

que tenían fuertes rasgos de raza indígena o que vestían trajes indígenas, se

les acusaba de subversivos y eran encontrados culpables. Para facilitar la

tarea de los cuerpos de seguridad, se invitó a todos aquellos que no habían

participado en la insurrección a que se presentaran a la comandancia para

obtener documentos que les legalizaban como inocentes. Cuando llegaron fueron

examinados, y los que presentaban las características indígenas, fueron

apresados. Los fusilaron en grupos de cincuenta en el muro de la Iglesia de la

Asunción. En la plaza frente a la comandancia, varios fueron obligados a cavar

una tumba común, a la cual fueron arrojados tras ser ametrallados.

La presencia militar en la zona fue persistente

durante toda la década que gobernó Hernandez Martínez, con el objetivo de

mantener bajo control a los campesinos para que no se repitiesen los eventos.

En la parte indígena (en su mayoría Maya Pilpil),

los acontecimientos trajeron consigo el exterminio de la mayoría de población

hablante del náhuat, lo cual ha influido en la pérdida casi total de dicha lengua en El

Salvador. Las poblaciones indígenas abandonaron muchas de sus tradiciones y

costumbres por temor a ser capturados.

La historia de El

Salvador continúa con una negra lista de gobiernos militares que mantuvieron

cerrado todo espacio político a la oposición. Las malas condiciones de vida y

la imposibilidad de promover un cambio, llevaron a miles de salvadoreños al

exilio. Así se desencadenó una de las guerras más insólitas e inútiles: La guerra de las 100 horas desatada entre

Honduras y El salvador en 1969.

|

“La guerra de las

100 horas o también conocida como la guerra del futbol, porque dicen que

estaba jugando El Salvador con Honduras al futbol y hubo un gol que trajo la

discordia. Y ahí nomás Honduras le declaró la guerra a El Salvador…

Lo del futbol fue como la chispa que

encendió la mecha, porque los hondureños se quejaban de que había muchos

salvadoreños trabajando y que se quedaban con los mejores puestos de trabajo.

Dicen que los

salvadoreños que estaban en Honduras la pasaron mal pero acá la guerra nunca

llegó porque ahí nomás la gente se armó con lo que tenía y se fue a cruzar la

montaña de pinos y a enfrentarse con los hondureños. Los invadimos. En pocas

horas avanzaron los salvadoreños saqueando y violando a los vecinos que nos

habían declarado la guerra.

Un anécdota

interesante es la del general que se hizo pasar por religioso: fue en uno de

los pocos enfrentamientos en batalla; un general salvadoreño se disfrazó de

sacerdote y se acercó a las filas enemigas con la excusa de darles la

bendición. Los hondureños lo recibieron y él pudo ingresar en las filas de

soldados y observar cómo estaban organizados y cuantos eran. Entonces después

volvió a donde estaban sus soldados esperando, se sacó el disfraz, atacó y

venció fácilmente.”

Testimonio de

Gilberto de la laguna “El jocotal”, San Miguel.

|

|

“En general el

pueblo apoyaba a los guerrilleros, sobre todo en la sierra donde el pueblo

era más campesino. En Morazán por ejemplo, casi todos los hombres estaban

vinculados a la guerrilla. Una vez, llegaron los militares a la zona y las mujeres

les dieron agua envenenada. Entonces el coronel Domingo Monterrosa las mató a

todas…

Además en cada

cantón los militares reunían a un grupo de hombres como “paramilitares”. Para

que fueran la voz y los ojos de los militares. Así dividían a la población y

se enteraban de quienes eran los jovencitos para reclutar. Todos se apuraban

a reclutar, porque sabían que si no lo agarraban primero era un hombre más en

el bando contrario. Entonces las madres escondían a sus hijos y los hacían

subir al techo, o dormir en los árboles para que no se lo lleve el ejército.

Muchos se trataban de ir para los Estados Unidos.

En general los

militares eran muy sanguinarios y mataban porque sí. Yo vi como mataron a dos

zipotes (niños) porque llorisquearon. Otra vez vi un rótulo que decía

`terminaremos con la lacra de San Miguel` y entonces mataron a los mendigos

de la calle… Nadie investigaba nada, puras muertes impunes… pero en 1984 los

militares mandan a traer a Napoleón Duarte que estaba exiliado en Venezuela.

Duarte impulsa la reforma agraria que apacigua un poco los ánimos y pone

oficinas de Derechos Humanos en los cantones. Los militares tenían la

obligación de traer a los guerrilleros vivos y curarle las heridas.

De todos modos,

los guerrilleros también eran hombres violentos con formación de corte

militar. El presidente actual de la república (Salvador

Zánches Cerén) era comandante de la Fuerza Popular de Liberación (FLP)

y se le achaca la matanza de 70 guerrilleros que se le sublevaron…”

Testimonio de

Gilberto de la laguna “El jocotal”, San Miguel.

|

-

Que la guerrilla, ya para entonces unificada como FMLN (Farabundo Martí

para la Liberación Nacional), se convierta en partido político y entregue las

armas.

-

No más servicio militar obligatorio.

-

La unificación de todas las fuerzas de estado (policía de hacienda,

Guardia Nacional, Policía nacional, Patrullas paramilitares cantonales) en un

solo cuerpo de no más de 20 mil hombres.

Sin embargo, una de

nuestras informantes: Mariana Tamburini (involucrada en proyectos sociales con

las comunidades), se refirió a los acuerdos de paz como un error y un engaño: “en

las negociaciones muchos de los proyectos sociales de la guerrilla, como la ley

general de aguas, la ley de soberanía alimentaria o el aborto terapéutico,

fueron dejados de lado. Además los izquierdistas que no quisieron negociar

fueron perseguidos y asesinados.”

Así, luego de un siglo

de tijeras legales, resistencia del pueblo y lucha armada, para fines del siglo

XX El Salvador presentaba: la desaparición de la identidad indígena y su

vínculo con la tierra, el campesinado diezmado y atemorizado, el exilio

generalizado hacia el gigante del norte y una juventud errante.

Además, y con esto Carlos

Martínez explica en su artículo “Barrio roto”, el origen de las maras salvadoreñas:

- La policía nacional se

encontraba en crisis y rearmándose a partir de la confluencia de grupos

heterogéneos. Basta imaginarse a un guerrillero y a un policía que habían

pasado una década de enfrentamiento, tratando de conciliar fuerzas y trabajar

juntos.

- Los jóvenes se vieron libres del

servicio militar y reanudaron su rivalidad histórica entre escuelas

“nacionales” y escuelas “técnicas”. Se encontraban en la plaza Libertad en el

centro de San Salvador y se tiraban piedras.

- En 1994 Gorge Bush padre lanza una ola de deportaciones de

indocumentados salvadoreños. Muchos de los cuales habían huido de la guerra de

guerrilla durante la década del 80 y se habían asociado a pandillas de los Ángeles

(La mara 18, una de las más antiguas pandillas angelinas consolidada en los

años 50`; y la mara Salvatrucha, MS- 13, consolidada en la década del 80 por

centroamericanos)

El vínculo entre los

pandilleros deportados y los estudiantes se consolida, según Carlos Martínez, el

15 de septiembre del 94` cuando la plaza Libertad se ve afectada a la

conmemoración de la independencia. Los estudiantes se refugian junto con los

pandilleros en un bar y la policía al registrarlos, en uno de sus primeros

operativos, encuentra un arma de fuego. Como resultado los meten presos a todos

juntos durante tres días. Así empiezan los primeros “brincos” de adolescentes

al “barrio 18”. La iniciación consistía en una paliza de 18 segundos

proporcionada por tres “homeboys”.

El fenómeno en un principio

es urbano y logra asociar la rivalidad entre escuelas nacionales y técnicas,

con la rivalidad entre “barrio 18” y “mara salvatrucha”. Los jóvenes encuentran

un grupo de pertenencia, algo por lo que luchar y morir. La adhesión a uno u

otro bando se expande con rapidez por todo el país y las maras se hacen cargo

de todos los negocios ilegales como las drogas y la prostitución. Se dividen

los barrios según sean fieles a una u a otra pandilla y comienzan a cobrarle a

los vecinos un “impuesto” a cambio de seguridad.

Para principios del

siglo XXI la mayoría de los “homeboys” originales, es decir los que venían

deportados del norte, y los principales “palabreros” se encontraban en las

cárceles. Pero entonces el fenómeno se hace casi inabarcable: se fragmentan en

facciones y gran parte de las directrices se dictan desde las cárceles… el

Estado Nacional no encuentra que hacer con este menstruo sin rostro que se fue

forjando tras un siglo de violencia absurda y que pone de manifiesto el sin

sentido de la falta de identidad.

Argueta, M.: “Un día en

la vida”, Biblioteca básica de literatura salvadoreña, 2011.

Enciclopedia cubana: “Masacre de Mozote”, en línea:

http://www.ecured.cu/index.php/Masacre_del_Mozote

Martinez, Nestor: “Los orígenes de la matanza indígena de 1932 en El Salvador” en línea: http://www.diariocolatino.com/es/20110126/perspectivas/88815/

Martínez, Carlos: “El Barrio roto”, en línea: https://cronicasperiodisticas.wordpress.com/2011/11/20/el-barrio-roto/

Martínez, Oscar y Ots, “Crónicas negras, desde una región que no cuenta”, en línea:

www.elfaro.net

Mined, Historia de

El Salvador, Tomo II, Convenio Cultural

México-El Salvador, Ministerio de Educación, 1994.

Museo

de la Palabra y la Imagen (MUPI – El Salvador), en línea: http://museo.com.sv.

“Observatorio latinoamericano 9: Dossier

El salvador”, Publicación del Instituto de

Estudios de América Latina y el Caribe de Universidad de Buenos Aires, Facultad

de Ciencias Sociales; 2012, en línea: www.plataformademocratica.org

Testimonio de Rufina Amaya, en línea: http://quejoder.wordpress.com/2004/09/18/testimonio-de-rufina-amaya-el-mozote-1981/

Audiovisuales:

“La vida loca”

Fuentes Orales:

Gilberto de la laguna “El Jocotal”, San miguel.

Chimín, Melvin, Blanca Rosa y Juan Carlos de

Suchitoto.Galina del Museo Comunitario para la Paz de Suchitoto.

Mariana y Emiliano, trabajadores sociales de San salvador

Aquí Facundo Martín... Tentando a la Sirena...

Aquí Facundo Martín... Tentando a la Sirena...

Al Fondo el Temascal... Cada familia maya ofrecía un servicio a la comunidad. Unos un Temascal, otros un comedor comunitario, etc...

Al Fondo el Temascal... Cada familia maya ofrecía un servicio a la comunidad. Unos un Temascal, otros un comedor comunitario, etc...